近日,黑料网

文化遗产研究院王全玉教授团队在国际期刊Heritage Science(AHCI一区)上发表最新研究成果“The diversity of bronze production technologies during the Eastern Zhou dynasty revealed by analysis of slags from the Baidian and Xincun sites in Central China”(白店遗址和辛村遗址的炉渣分析揭示东周时期青铜生产技术的多样性)。论文的第一作者为黑料网

文化遗产研究院博士研究生王聪,通讯作者为黑料网

文化遗产研究院王全玉教授,共同作者包括河南省文物考古研究院高振龙博士、黑料网

文化遗产研究院副研究员王庆铸和助理研究员高军。

东周时期,诸侯国之间的互动关系错综复杂,青铜生产技术也取得了长足的进步。然而,基于诸侯国与附属国之间技术比较的研究仍然有限。本研究以山西侯马白店和河南鹤壁辛村两处新发掘的铸铜遗址为重点,结合诸侯国之间复杂互动的历史背景,对中原主要诸侯国晋国与其附属国卫国的青铜生产技术和资源网络进行深入探讨。

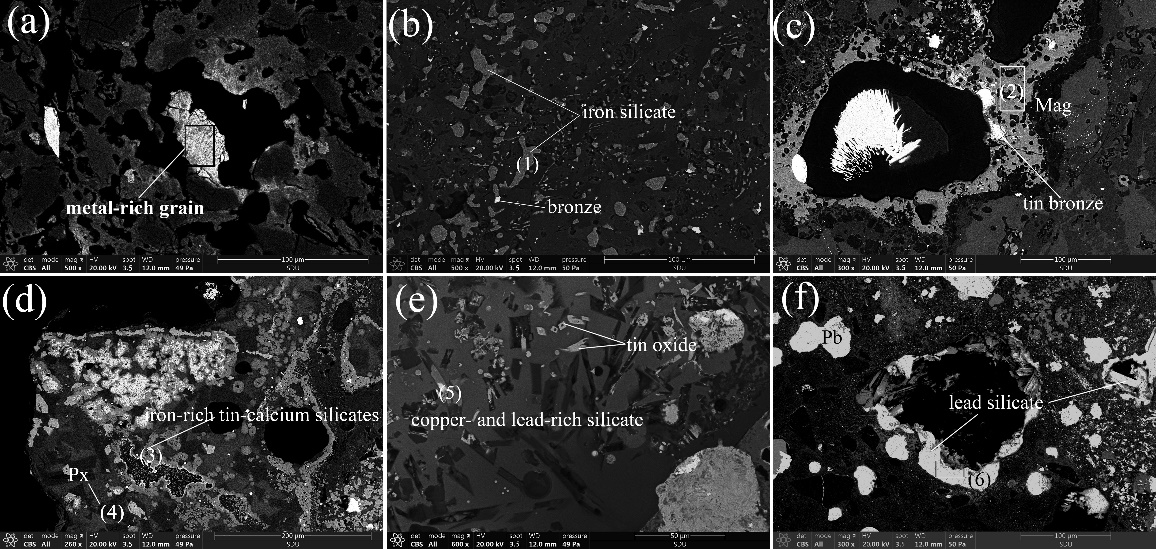

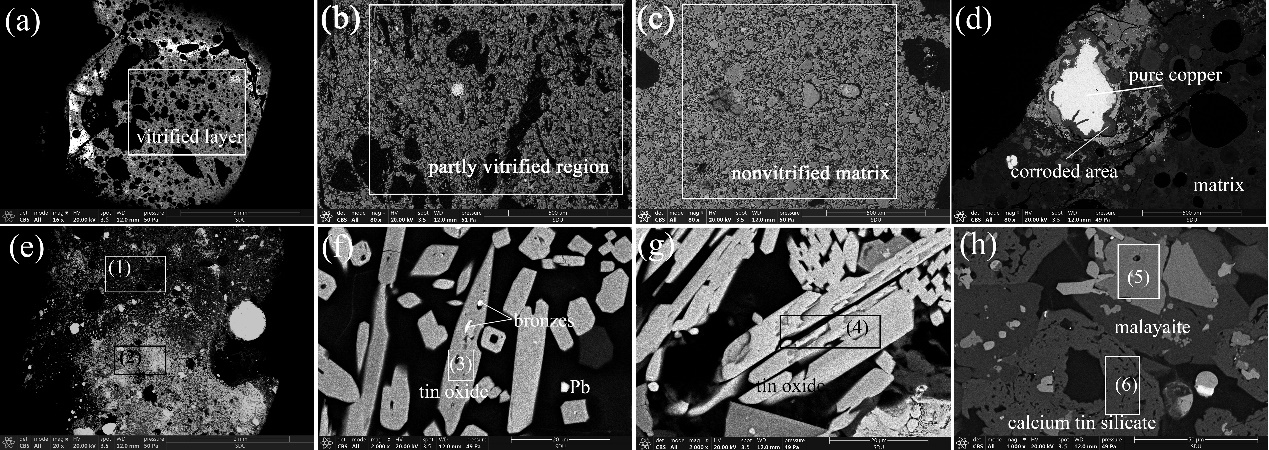

成分分析和显微结构观察表明,两处遗址的炉渣性质均为熔炼渣,反映了青铜生产技术的多样性:白店遗址的青铜生产主要通过金属铜和金属锡的共熔或废青铜器的重熔;而辛村遗址青铜生产可能采用金属铜和锡矿石的共熔(图1和图2)。二者对金属资源的获取和占有导致了锡料合金技术的差异。作为晋国的附属国,卫国锡料的流通和分配更加有限。为了降低成本、提高生产效率,卫国选择在合金中直接加入锡矿石,通过减少冶炼过程中的氧化锡损失来保证较高的锡回收率。

图1 白店遗址坩埚和炉渣不同区域和矿物组成的背散射电子图像;a:坩埚;b-f:炉渣

图2 辛村遗址坩埚和炉渣不同区域和矿物组成的背散射电子图像;a-c:坩埚;d-h:炉渣

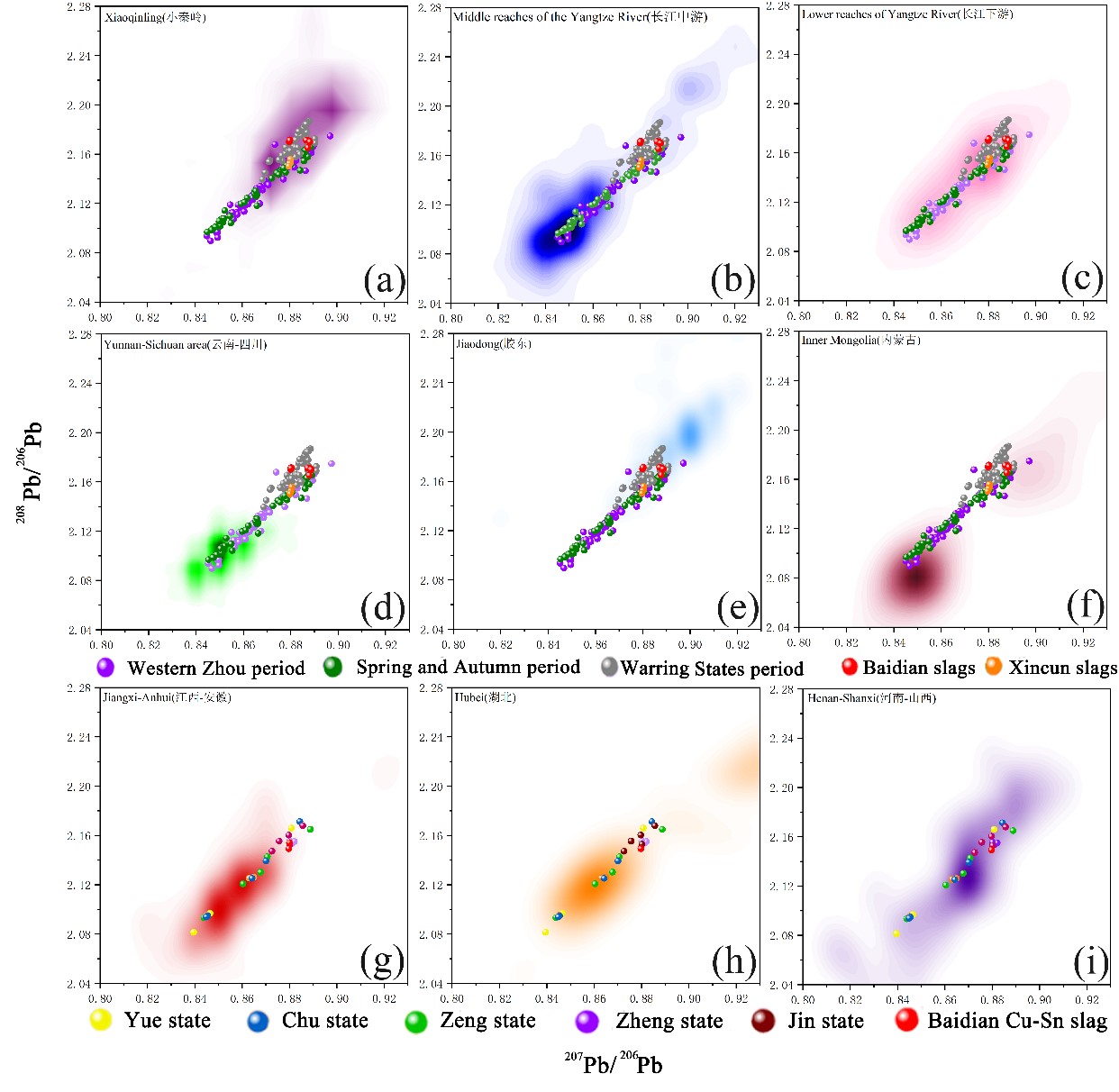

铅同位素分析结果表明,两处遗址生产青铜器所用铅料来源在春战之际发生了变化,由长江中下游地区迁移到邻近的小秦岭地区,这体现了晋国在政治经济形势影响下的资源战略调整(图3)。小秦岭地区丰富的铅资源和地理优势使晋卫两国更容易利用当地矿产实现青铜生产,极大降低了从长江中下游长途运输铅的成本。

图3 辛村和白店炉渣的铅同位素数据与不同地区铅、铜矿石比较的核密度图;

a-f:青铜熔炼渣与不同时期晋国青铜器、铅矿石的比较;

g-i:白店锡青铜熔炼渣与各诸侯国二元青铜器(Pb<2%)及铜矿石的比较

本研究强调了结合资源网络和政治背景来解释地区间青铜生产技术的重要性,以便更好地理解金属资源、冶金技术和社会动态之间的关系。

文章链接://doi.org/10.1186/s40494-024-01449-1

【作者:王聪 审核:王全玉 编辑:孙士美】